Assassinat de Sissi

| Assassinat d’Élisabeth de Wittelsbach | |||||

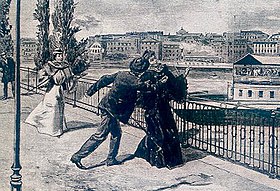

Assassinat de l'impératrice Élisabeth. | |||||

| Localisation | Genève, Suisse | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Cible | Élisabeth de Wittelsbach | ||||

| Coordonnées | 46° 12′ 33″ nord, 6° 08′ 59″ est | ||||

| Date | 10 septembre 1898 13 h 45 (UTC-1) |

||||

| Armes | Arme blanche (lime) | ||||

| Auteurs | Luigi Lucheni | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Genève

Géolocalisation sur la carte : canton de Genève

Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : Europe

| |||||

| modifier |

|||||

L'assassinat d'Élisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, s'est produit au début de l'après-midi du à Genève. Il est perpétré par Luigi Lucheni.

L'impératrice, âgée de 60 ans, séjournant à l'hôtel Beau-Rivage avec une suite restreinte, quitte son hôtel avec sa dame de compagnie, Irma Sztáray de Sztára et Nagymihály, afin de rejoindre le bateau Le Genève sur lequel elles ont l'intention d'embarquer. Luigi Lucheni les devance et se précipite sur Élisabeth, à laquelle il assène un coup de lime au cœur. C'est à bord du Genève que l'inspecteur des bateaux de la compagnie constate l'état préoccupant de l'impératrice. Elle est reconduite à l'hôtel Beau-Rivage, où elle meurt un peu plus d'une heure après avoir été agressée.

L'annonce de sa mort provoque la stupéfaction dans l'Europe entière. Plusieurs arrestations de personnes qualifiées d'anarchistes ont lieu, notamment en Suisse et en Belgique. À Vienne, des ouvriers italiens sont pris à partie par la population autrichienne, tandis qu'à Berlin, les mesures de police sont renforcées.

Ses funérailles, une semaine après sa mort, donnent lieu à de massives marques d'hommage rendues par de nombreux membres du Gotha et par la population viennoise à leur souveraine. Son assassinat consolide le mythe dont elle était déjà auréolée de son vivant.

Historique

Contexte

Après un périple d'un mois et demi en Allemagne, où elle vient d'effectuer une cure à Bad Nauheim, l'impératrice Élisabeth, âgée de 60 ans, séjourne à Munich depuis le en compagnie d'une suite réduite. Le , Élisabeth se rend de Caux à Genève afin de déjeuner auprès de la baronne Julie de Rothschild au château de Pregny. Son amie lui propose son propre bateau pour revenir à Territet, près de Caux, mais l'impératrice décline l'offre, préférant emprunter le vapeur de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman[1]. Elle passe donc la nuit à l'hôtel Beau-Rivage en ayant l'intention de rentrer à Caux, par la ligne de navigation régulière le lendemain[2].

Le registre de l'hôtel Beau-Rivage précise que l'impératrice et sa suite ont retenu 18 chambres : trois à son usage personnel et sous sa véritable identité, deux pour sa dame d'honneur Irma Sztáray de Sztára et Nagymihály, une pour son secrétaire particulier Eugen Kromar, deux pour la comtesse Marie-Thérèse de Harrach et la comtesse Marie Festetics, dames de la cour, une pour le prince d'Auersperg, grand chambellan, deux pour le comte de Bellegarde, et quatre autres pour les caméristes (Mademoiselle de Meissel et Mademoiselle de Hennike), le comte de Kuefstein, ministre d'Autriche-Hongrie à Berne et M. Mader, contrôleur du train impérial[3].

Parvenue à l'hôtel à 17 h 30, l'impératrice se repose durant une heure avant de se rendre, avec sa dame d'honneur, dans quelques pâtisseries. Quai du Rhône, elle achète chez un antiquaire une petite table pour sa fille Marie-Valérie et s'exprime en hongrois chez le commerçant, afin de ne pas être reconnue. À 21 h 45, elles sont de retour. L'impératrice qui aime dormir toutes fenêtres ouvertes, est indisposée par le bruit de la rue et les vocalises d'un chanteur italien. Elle ne s'endort qu'à 2 h du matin et se lève à 9 h[4].

Assassinat

Le , Élisabeth dit à sa dame d'honneur, Irma Sztáray de Sztára, qu'elle veut aller en ville à 11 h du matin, pour écouter un nouvel orchestrion et ensuite, elles doivent prendre le bateau pour Montreux à 13 h 40. Les deux femmes quittent l'hôtel à 11 h précises pour se diriger vers le magasin de musique Baecker, rue Bonnivard. L'impératrice y achète un appareil à musique à manivelle et 24 rouleaux. À 13 h, elles reviennent à l'hôtel où Élisabeth boit du lait frais, tandis qu'Irma Sztáray déjeune rapidement. À 13 h 25, sa dame d'honneur vient informer Élisabeth que le bateau s'apprête à partir [5]. Habituellement pressée, l'impératrice s'attarde pourtant encore quelques minutes pour contempler le Mont-Blanc. À 13 h 35[6], l'impératrice Élisabeth et sa dame de compagnie, sortent de l’hôtel Beau-Rivage et pressent le pas pour se rendre au bateau à vapeur car ce dernier, prêt à lever l'ancre à 13 h 40, a déjà fait sonner sa cloche à deux reprises. L'impératrice est rassurée car elle voit au loin que les passagers embarquent lentement. Se dépêchant, les deux femmes ne remarquent pas la présence d'un homme aposté derrière le douzième arbre du quai. Luigi Lucheni devance l'impératrice. Au moment où l'impératrice parvient à l'embarcadère, Lucheni vient à sa rencontre, le pas rapide. Les femmes s'effacent pour le laisser passer. Lucheni se précipite alors, en levant le poing droit serré sur Élisabeth, vérifie si c'est bien elle et la poignarde d'un coup de lime de 9 cm au cœur. Croyant initialement qu'il ne s'agit que d'un simple coup de poing, dont la force de l'impact a fait tomber la victime, Élisabeth s'évanouit, sa longue chevelure amortissant sa chute[7]. Forte de l'aide de sa dame de compagnie et d'un cocher, elle se relève, se dirige vers le bateau où elle monte à bord et se met a parler en hongrois : « Ne suis-je pas très pâle ? »[8].

Les deux femmes montent toutefois sur le bateau Le Genève où l'impératrice est sujette à un nouveau malaise. Elle affirme cependant à sa dame de compagnie qu'elle ne souffre pas. Irma Sztáray demande si un médecin est présent. En l'absence de médecin, plusieurs personnes participent aux soins dispensés à l'impératrice : une ancienne infirmière, Madame Dardalle, Gabriel Monet, comptable du bateau, son épouse et un passager français nommé Teisset[9]. La dame de compagnie demande de l'eau, on lui en donne. La dame révèle l'identité de la victime. Gebel, l'inspecteur des bateaux de la compagnie, découpe le corset de l'impératrice, qui prend un sucre trempé dans du vinaigre[10]. Élisabeth ouvre les yeux et dit : « Mais qu’est-il donc arrivé ? », puis elle retombe inanimée. Sa dame voit que le corps de la passagère présente une tache de sang. Elle comprend de suite qu'Élisabeth vient d'être assassinée. Le capitaine Roux fait exécuter un demi-tour à son bateau[11], tandis que son pilote improvise une civière à l'aide de rames, de toile de voile et d'une banquette en velours. On la ramène à l’hôtel, mais il est trop tard. Mandés à l'hôtel, les médecins Mayer et Étienne Golay, accompagnés d'un prêtre, constatent l'état désespéré de l'impératrice, qui meurt à 14 h 40[12],[8],[13].

Mise en bière et autopsie

Provisoirement, le soir de l'attentat, le corps de l'impératrice est mis en bière dans un double cercueil frigorifique. L'ensevelissement a lieu en présence du général Adam de Berzeviczy, chambellan de la souveraine, arrivé par train spécial, de la dame d'honneur et de plusieurs serviteurs de la défunte. Deux religieuses veillent le corps[14].

L'empereur avait télégraphié dès le lendemain de l'assassinat qu'il autorisait les autorités helvétiques à procéder à une autopsie, qui révèle une blessure étroite, mais profonde de huit centimètres et demi. L'arme a pénétré la cage thoracique à hauteur de la quatrième côte, traversé le poumon et transpercé le cœur, engendrant une hémorragie massive interne[15].

Le , un train spécial en provenance d'Autriche amène à Genève plusieurs personnalités de la cour : la comtesse Marie-Thérèse de Harrach, grande-maîtresse de la cour de l'impératrice, la comtesse Marie Festetics de Tolna, dame d'honneur, le comte Franz de Bellegarde, chambellan et le prince d'Auersperg, grand-chambellan, auxquels s'est joint le colonel Wenger, inspecteur principal du Jura-Simplon[16].

Rapatriement et funérailles à Vienne

Le à 22 h, la dépouille de l'impératrice parvient à Vienne. La population viennoise rend un dernier hommage à la défunte durant la journée du . Les Viennois sont invités à se recueillir auprès de l'impératrice qui repose dans un cercueil en métal dans l'église de la Hofburg[17]. Dans la soirée, le Ring, ordinairement désert, est très animé. Une foule de gens de diverses condition sont présents. À 23 h, un train spécial ramène le corps d'Élisabeth vers le palais impérial[18].

Les obsèques ont lieu le samedi 17 et donnent lieu à une cohue massive avant les cérémonies à l'église Saint-Michel et l'inhumation dans la Crypte des Capucins, nécropole des Habsbourg[8]. Le cortège funèbre est imposant : le char funèbre est traîné par huit chevaux et le cercueil disparaît sous les couronnes et guirlandes de fleurs. Parmi les hôtes étrangers, figurent notamment l'empereur allemand Guillaume II, le roi de Saxe Georges Ier, le grand-duc Nicolas de Russie, le prince-régent de Bavière Luitpold, le roi de Roumanie Carol Ier, le roi de Serbie Alexandre Ier, le futur roi des Belges Albert et le prince de Naples Victor-Emmanuel[19].

Profil de Luigi Lucheni

Luigi Lucheni, âgé de 25 ans, voulait initialement tuer Philippe, duc d'Orléans, prétendant au trône de France, mais ce dernier ayant changé ses plans et n'étant pas présent à Genève, l'assassin a choisi une « victime de rechange » et s'est tourné vers une autre aristocrate. Il voulait se faire connaître en tuant une personnalité car étant maçon au passé malheureux, il voulait prendre une revanche sur son enfance d'orphelin. Après avoir commis son crime, Lucheni s'enfuit par la rue des Alpes et veut pénétrer dans la vaste square des Alpes où il aurait pu se dissimuler aisément. Cependant, il est rapidement saisi par deux cochers, Victor Vuillemin et Louis Chamartin qui stationnaient sur le quai et avaient vu l'attentat. Ils ont remis leur prisonnier, qui les a suivis sans résistance en chantant et en disant « Je l'ai bien touchée, elle doit être morte ! », à un batelier nommé Albert Fiaux et au gendarme Kaiser qui l'ont conduit au poste de police du Pakuis[20]. Lors de son interrogatoire, il « s'exprime avec clarté et une grande lucidité d'esprit[21] ». Il déclare qu'au moment d'acheter la lime, avec laquelle il a perpétré son crime, à l'éventaire d'un marchand de vieux outils à La Riponne à Lausanne, il n'avait pas encore l'idée de frapper un haut personnage, mais qu'il voulait avoir un stylet. En agissant sur le territoire du canton de Genève, Lucheni ne peut, selon les tribunaux genevois, être extradé, ni être exécuté. Il encourt la peine de réclusion à perpétuité[22].

Luigi Lucheni est jugé, condamné à la réclusion à perpétuité, puis emprisonné à Genève, où il est retrouvé pendu dans sa cellule de prison en 1910, après qu'un gardien a subtilisé ses mémoires. Intitulés « Histoire d'un enfant abandonné à la fin du XIXe siècle racontée par lui-même », les mémoires de Lucheni ont d'abord pour objet de réfuter les « théories absurdes » qui furent tenues à son propos. Le célèbre Cesare Lombroso, fondateur de l'école italienne d'anthropologie criminelle, a personnellement enquêté sur Lucheni, qu'il décrit comme un « superbe spécimen de criminel-né ». Ses successeurs, chacun à leur manière, aliénistes, criminalistes ou philanthropes lui ont emboîté le pas. « Or l'assassin de Sissi ne se reconnaît ni dans ces portraits, ni dans celui d'« anarchiste convaincu », qu'il a lui-même composé. Tardif, initié au contact des milieux italiens exilés en Suisse, son anarchisme n'est que de surface. S'il déteste l'injustice et l'Église, Lucheni aime l'armée, croit l'autorité nécessaire, et a pensé un jour être gardien de prison. Passée la griserie du procès, son crime lui devient incompréhensible »[23].

Réactions nationales et internationales

C'est l'agence Havas qui la première communique par dépêche, l'après-midi même de l'assassinat, la nouvelle sous forme conditionnelle, mais les correspondants des journaux européens à Genève confirment presqu'aussitôt l'attentat[24].

Vienne

Lorsque la nouvelle parvient à Vienne, les ministres sont réunis en Conseil. Le comte Agenor Maria Gołuchowski, ministre-président d'Autriche, se rend immédiatement à Schönbrunn où se trouve l'empereur François-Joseph. Ce dernier a déjà appris, à 16 h 30, la nouvelle par le comte Édouard von Paar, son aide de camp, et avait éclaté en sanglots. Le texte du premier télégramme ne précisant pas la nature du décès, l'empereur pensait initialement que sa femme s'était donné la mort avant qu'une seconde dépêche confirme l'assassinat[25]. Il se rend à Vienne avec Gołuchowski où il est rejoint par son frère, l'archiduc Louis-Victor[26]. Aussitôt connue la nouvelle, la population manifeste sa profonde sympathie pour l'empereur, qui fait suspendre les représentations théâtrales dans le cadre du Jubilé des 50 ans de son règne. Le deuil est général. L'affluence des ouvriers italiens à Vienne est fustigée par une partie de la population. Les signes de deuil se multiplient sur les édifices municipaux et autres[27]. Le gouvernement autrichien invite les autres puissances à se joindre à lui, afin d'adresser au gouvernement suisse une note l'invitant à accorder son droit d'asile avec davantage de circonspection, surtout à l'égard des révolutionnaires italiens[28]. Dans le même esprit, les autorités viennoises décident la « convocation d'une conférence internationale [...] pour organiser une union de l'Europe contre l'anarchie »[29].

Genève

Le gouvernement fédéral, qui avait été officiellement avisé de la prochaine arrivée en Suisse de l'impératrice, avait régulièrement informé les gouvernements des cantons sur le territoire desquels elle devait résider, qu'il leur incombait de prendre les mesures de police ordinaires. Cependant le projet de l'impératrice de se rendre à Genève a été totalement ignoré du gouvernement qui n'a pu intervenir, l'impératrice voyageant incognito sous le nom de comtesse de Hohenems[30],[31]. Toutefois, une polémique éclate quand même au sujet du manque de protection de l'impératrice. Cette dernière ayant donné l'ordre de supprimer une surveillance qu'elle jugeait désagréable, M. Virieux, chef de police du canton de Vaud, avait donc obtempéré en retirant ses agents la veille de l'assassinat. L'impératrice avait également congédié une importante partie de sa suite, favorisant le crime de Lucheni qui aurait peut-être été dissuadé d'agir en présence de policiers ou de membres de la suite impériale. Enfin, l'annonce dans la presse de la présence de l'impératrice à Genève le samedi matin, attribuée à quelque indiscrétion du personnel de l'hôtel, a pu être décisive[32]. Une polémique plus discrète et plus brève pose la question de la qualité des soins prodigués à l'impératrice[32].

La sensation produite dans toute la Suisse a été profonde. La population a été à la fois émue et indignée. Tous les journaux publient des suppléments exprimant l'horreur que le crime a provoquée[33]. Le , à la demande des autorités de Genève, des manifestations populaires ont lieu en face de l'hôtel Beau-Rivage. L'impréparation de ces hommages engendre un désordre, critiqué défavorablement par la presse étrangère[34]. Le , le conseiller fédéral Lachenal se rend au Conseil d'État dont la séance est en partie consacrée aux dernières dispositions relatives à la levée du corps[35]. La veille, plusieurs arrestations d'« anarchistes » ont eu lieu à Lausanne[36].

Budapest

Les journaux hongrois manifestent particulièrement leur admiration pour l'impératrice qui aimait tant la Hongrie et soulignent le courage héroïque de l'empereur[37]. Les journaux de Budapest publient un appel à la population en vue d'une souscription pour élever un monument en hommage à l'impératrice[38].

Berlin

La nouvelle de l'assassinat, conduit au renforcement de la police allemande. Eberhard Recke von der Horst, ministre de l'Intérieur de Prusse, envoie une circulaire aux magistrats des villes pour les engager à augmenter le nombre de leurs agents. Il recommande surtout aux grandes agglomérations ouvrières de tenir la main à ce que la police soit suffisante[39].

Paris

Le gouvernement français apprend la nouvelle par une dépêche du consul général de France à Genève[40]. Le président de la République, Félix Faure, envoie alors son secrétaire général porter à l'ambassade d'Autriche ses condoléances et adresse un télégramme à l'empereur d'Autriche. Le président du Conseil, Henri Brisson, et le ministre des Affaires étrangères, Théophile Delcassé, envoient également un télégramme à Vienne. La presse française est unanime à flétrir l'attentat de Genève : Le Figaro estime que l'empire austro-hongrois vient de perdre sa meilleure et sa plus malheureuse souveraine, tandis que L'Écho de Paris rappelle que Lucheni a été condamné à mort par contumace après les troubles de l'Italie[41].

Rome

Luigi Pelloux, président du Conseil des ministres d'Italie, ordonne qu'un drapeau cravaté de crêpe soit hissé en berne sur tous les édifices publics. Les navires de la marine royale hissent également un pavillon de deuil. Les ministres et sous-secrétaires d'État apportent leur carte à l'ambassade d'Autriche-Hongrie[42]. À Rome, la police procède à plusieurs arrestations de « socialistes et anarchistes », dont celles de deux rédacteurs de L'Avanti. Ailleurs en Italie, le journal socialiste Il Lavoratore Comasco qui avait publié à Milan un article d'Edmondo De Amicis intitulé « Comment on devient anarchiste » est saisi par les autorités[43]. D'autre part, le président du Conseil des ministres adresse une circulaire aux préfets relative à la « surveillance des anarchistes »[44]. À la suite de plusieurs attaques commises sur des ouvriers italiens en Autriche et tout particulièrement à Trieste, alors en territoire autrichien, Costantino Nigra, ambassadeur d'Italie à Vienne, « appelle encore une fois l'attention du comte Gołuchowski sur le péril de nouvelles agressions contre des Italiens à Trieste et autres lieux »[45]. Le journal Il Caffaro demande que pour l'honneur de l'Italie, le gouvernement autrichien soit ferme, car il estime pour sa part que « depuis trop longtemps, l'élément italien est persécuté dans le monde [...]. On cherche à mettre une sourdine à l'indignation »[46].

Vatican

Le pape Léon XIII fait exprimer à Vienne sa « profonde consternation pour l'inqualifiable forfait de Genève »[47].

Bruxelles

La presse belge est unanime pour condamner l'attentat. Léopold II dépêche son neveu, le futur roi Albert, à Vienne pour assister aux funérailles. À sa sœur Henriette, il écrit : « L'empereur a été très aimable et nous a reçus isolément. La cérémonie a été très courte et très simple[48]. ». Un service funèbre pour le repos de l'âme de l'impératrice est célébré le par les soins de l'ambassade d'Autriche en l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg où deux représentants du roi sont présents : John d'Oultremont, grand-maréchal de la cour et le général Maximilien Strauch[49].

Dans les jours suivant l'attentat de Genève, plusieurs « anarchistes » sont arrêtés à Bruxelles[50]. De virulents placards anarchistes ont été apposés sur de nombreuses maisons, et particulièrement dans les quartiers aristocratiques. L'un des textes de ces libelles est cité par la presse : « Exécution d'une grande .... L'impératrice d'Autriche est occis [sic] ! La .... vient d'être poignardée à coup de lime par un révolté anarchiste. À qui le tour maintenant ? Ce n'est pas le dernier, il y a encore des mâles ici-bas ! la race des Ravachol, des Henry, des Caserio, des Angiolillo, etc n'est pas encore éteinte »[51]. Deux des afficheurs sont arrêtés : ce sont des citoyens français séjournant à Bruxelles sans résidence fixe. Un peu plus tard dans la journée du , une autre arrestation a lieu gare du Nord à Bruxelles où un individu, armé d'un long couteau brandissait son arme en proférant des propos à la gloire de l'anarchisme, de Caserio et d'Émile Henry[52].

Ces arrestations nombreuses suscitent quelques commentaires du journal L'Indépendance belge : « l'abominable attentat de Genève a mis en ébullition toutes les cervelles réactionnaires. Avec une ingéniosité digne d'admiration, elles se mettent depuis quatre jours en travail pour découvrir un moyen efficace de prévenir les crimes des anarchistes. C'est un phénomène qu'on a vu se produire chaque fois qu'un attentat de ce genre s'est produit. [...] Un anarchiste n'est pas un criminel avant d'avoir commis un crime, et l'on ne voit pas quel moyen pratique ou moral permettrait de prévoir que tel ou tel individu va commettre un attentat. [...] La justice à chacun, son droit et sa liberté à chacun, telle est la plus sûre garantie contre l'anarchie »[53].

Athènes

La population hellène, qui connaissait la défunte grâce à ses fréquents séjours en Grèce, exprime un « sentiment d'horreur indescriptible », tandis que la presse rappelle que la souveraine assassinée parlait et écrivait à merveille leur langue[54].

Madrid

Les journaux El Imparcial et El Liberal font l'éloge de l'impératrice, et toute la presse exprime « de vifs regrets pour le crime et la mort d'une si auguste personne »[55].

Londres

Une communication de la reine Victoria exprime « le chagrin ressenti à la nouvelle du crime horrible »[56].

Saint-Pétersbourg

Les journaux russes expriment leur « horreur profonde pour l'abominable forfait de Genève »[57]. Le tsar Nicolas II envoie un télégramme de condoléances à l'empereur d'Autriche avant de dépêcher à Vienne son oncle, le grand-duc Alexis Alexandrovitch de Russie, qui représente la maison impériale russe aux funérailles[58].

Washington

Le président William McKinley envoie un télégramme de condoléances à Vienne[58].

Postérité et mythe

Plus d'un siècle après sa mort, la figure de l'impératrice Élisabeth demeure vivace. Jean des Cars, l'un de ses biographes, affirme que « Lucheni a tué une personnalité, mais il a fait naître un mythe. La mort a encore grandi Élisabeth. À ce feuilleton exemplaire, il a ajouté le dernier épisode »[59]. Quant à l'historien et essayiste suisse Jean-Jacques Langendorf, il établit un parallélisme entre deux mythes : celui du Titanic et l'assassinat d'Élisabeth d'Autriche, car tous deux préfigurent la fin d'un monde, ajoutant que le mythe de Sissi a pris corps de son vivant en raison des tragédies qu'elle a vécues, et surtout la mort de son fils unique Rodolphe à Mayerling[60]. Langendorf prétend qu'« elle désirait mourir brutalement. La lame de Lucheni, elle l'a inconsciemment appelée de ses vœux ». Le psychanalyste Bruno Bettelheim estime, pour sa part, que « sa mort n'a pas eu plus de sens que sa vie »[60].

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Stéphanie princesse héritière dans l'ombre de Mayerling, Gembloux, Duculot, coll. « Les évadés de l'oubli », , 319 p. (ISBN 978-3-421-01867-0)

- (en) Elizabeth Empress of Austria : A Memoir, Londres, Hutchinson & Co, , 393 p. [lire en ligne]

- Sissi : L'impératrice anarchiste, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard », , 176 p. (ISBN 978-2-07053-204-9)

- Le roi Albert au travers de ses lettres inédites (1882-1916), Bruxelles, Office international de librairie, , 720 p.

- Élisabeth d'Autriche ou la fatalité, Paris, Librairie Académique Perrin, coll. « Présence de l'Histoire », , 470 p. (ISBN 978-2-26202-068-2)

- Dominique Kalifa, « Moi, Lucheni, assassin de Sissi : Les cinglants écrits de prison de l'anarchiste qui tua l'impératrice d'Autriche et les poèmes un peu fades de sa victime mélancolique. Luigi Lucheni, Mémoires de l'assassin de Sissi », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

Filmographie

- Sissi, l'impératrice rebelle, de Alya Productions/Expand Drama/RTBF (prod.) et de Jean-Daniel Verhaeghe (réal.), 2004 [voir en ligne] : téléfilm français relatant les trois derniers jours de Sissi avant son assassinat, avec Arielle Dombasle dans le rôle-titre[61].

Articles connexes

Références

- ↑ Yelmarc Roulet, « Pèlerinages en Suisse (4) : Le dernier cri de la mouette marine », Tribune De Genève, (lire en ligne).

- ↑ Schiel 1980, p. 212.

- ↑ des Cars 1983, p. 443-444.

- ↑ des Cars 1983, p. 445.

- ↑ des Cars 1983, p. 446-447.

- ↑ Clément 1992, p. 14.

- ↑ des Cars 1983, p. 448.

- ↑ Revenir plus haut en : 8,0 8,1 et 8,2 Schiel 1980, p. 213.

- ↑ De Burgh 1899, p. 311.

- ↑ « Le récit du drame », L'Indépendance Belge, no 256, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ De Burgh 1899, p. 317.

- ↑ Clément 1992, p. 18.

- ↑ De Burgh 1899, p. 310.

- ↑ « La mise en bière », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'autopsie », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Assassinat de l'impératrice d'Autriche », Journal de Genève, no 241, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'autopsie », Le Vingtième Siècle, no 261, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'impératrice d'Autriche assassinée », Le Vingtième Siècle, no 261, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les funérailles de l'impératrice », Le Vingtième Siècle, no 262, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'assassinat de l'impératrice d'Autriche », L'Indépendance Belge, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Assassinat de l'impératrice d'Autriche », Journal de Genève, no 241, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « À propos de l'attentat », Journal de Bruxelles, no 259, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Kalifa 1998.

- ↑ « L'assassinat de l'impératrice d'Autriche », L'Indépendance Belge, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ des Cars 1983, p. 453.

- ↑ « À la Hofburg », L'Indépendance Belge, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « À Vienne », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Le droit d'asile en Suisse », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les mesures internationales contre les anarchistes », Le Vingtième Siècle, no 259, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'assassinat de l'impératrice d'Autriche », L'Indépendance Belge, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ De Burgh 1899, p. 307.

- ↑ Revenir plus haut en : 32,0 et 32,1 des Cars 1983, p. 456.

- ↑ « L'assassinat de l'impératrice d'Autriche », L'Indépendance Belge, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « À propos de la manifestation de lundi », Journal de Genève, no 243, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Assassinat de l'impératrice d'Autriche », Journal de Genève, no 241, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « En Suisse - les arrestations », Le Soir, no 257, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'assassinat de l'impératrice d'Autriche », L'Indépendance Belge, no 256, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'assassinat de l'impératrice », L'Indépendance Belge, no 259, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'alarme à Berlin », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L’impératrice d’Autriche assassinée à Genève par un anarchiste italien », Le Gaulois, no 6125, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « En France », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Rome », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Nouvelles arrestations en Italie », Le Vingtième Siècle, no 259, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les mesures internationales contre les anarchistes », Le Vingtième Siècle, no 259, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les conséquences des troubles », Le Vingtième Siècle, no 261, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les conséquences des troubles », Le Vingtième Siècle, no 261, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les condoléances du pape », Le Vingtième Siècle, no 256, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Thielemans 1982, p. 255.

- ↑ « Service funèbre », Journal de Bruxelles, no 261, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les anarchistes à Bruxelles », Journal de Bruxelles, no 259, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Anarchistes à Bruxelles », Le Vingtième Siècle, no 259, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Les mesures internationales contre les anarchistes », Le Vingtième Siècle, no 259, , p. 2 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Revue politique », L'Indépendance belge, no 259, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « En Grèce », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'impression en Espagne », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « L'impression à Londres », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « En Russie », Le Vingtième Siècle, no 255, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ Revenir plus haut en : 58,0 et 58,1 des Cars 1983, p. 458.

- ↑ des Cars 1983, p. 461.

- ↑ Revenir plus haut en : 60,0 et 60,1 Isabelle Cerboneschi, « Sissi, cygne noir en son cimetière », Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ « Sissi, l'impératrice rebelle » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database.

Article publié sur Wikimonde Plus

- Portail de la criminologie

- Portail de la monarchie

- Portail de l’Autriche-Hongrie